2025-11-06 00:18:45

真空淬火是熱處理領域中一種通過控制環境氣氛實現材料性能躍升的關鍵工藝,其本質在于利用真空環境(通常低于10?? Pa)的獨特物理化學特性,消除傳統淬火工藝中氧化、脫碳、增碳等表面缺陷,同時通過精確調控加熱-冷卻過程實現組織結構的精細化控制。從材料科學視角看,該工藝突破了空氣淬火或鹽浴淬火的性能瓶頸,通過創造"無干擾"的熱處理環境,使材料在相變過程中保持化學均勻性,為開發高表面質量、高尺寸精度、高性能穩定性的關鍵零部件提供了技術基礎。其技術定位不只體現在對材料表面狀態的優化,更在于通過真空環境與淬火介質的協同作用,實現組織演變動力學與熱力學條件的準確匹配,從而構建起"環境-工藝-性能"的全新關聯范式。真空淬火適用于對熱處理后性能一致性要求高的零件。成都真空熱處理要求

真空淬火爐的關鍵結構包括真空系統、加熱系統、冷卻系統及控制系統。真空系統由機械泵、羅茨泵和分子泵組成,可實現從大氣壓至10??Pa的高真空環境,有效排除爐內殘留氣體。加熱系統采用電阻加熱或感應加熱方式,電阻絲通常選用鎳鉻合金或鐵鉻鋁材料,具有耐高溫、抗氧化特性;感應加熱則通過電磁感應直接加熱工件,升溫速度快且熱效率高。冷卻系統需根據工藝需求配置氣淬或液淬裝置,氣淬爐需配備高壓風機和導流板以優化氣體流動路徑,液淬爐則需設計雙層淬火槽以防止油溫過高導致冷卻能力下降。控制系統采用PLC或工業計算機,可實時監測爐內溫度、真空度及冷卻參數,確保工藝穩定性。成都真空熱處理要求真空淬火通過真空環境防止材料在加熱過程中氧化和污染。

真空淬火技術的發展推動了材料科學、熱力學、流體力學、控制工程等多學科的深度交叉。與計算材料學的結合催生了相場法模擬技術,可動態再現真空淬火過程中溫度場、應力場、組織場的耦合演變,揭示氣體淬火時湍流對冷卻速率的影響規律;與晶體塑性力學的融合發展出CPFEM模型,能預測不同冷卻速率下馬氏體變體的取向分布,建立宏觀力學性能與微觀織構的定量關系;與熱力學計算的結合使Thermo-Calc軟件能夠快速篩選出較優工藝窗口,通過計算不同真空度下材料的氧化傾向,指導工藝參數設計。這種跨學科融合突破了傳統工藝開發的經驗主義局限,使真空淬火從"試錯法"轉向"預測-驗證-優化"的科學模式,為開發新一代高性能材料提供了方法論支撐。

真空淬火與常規淬火(如鹽浴淬火、油淬、水淬)在工藝原理、設備要求和產品性能上存在明顯差異。從工藝原理看,常規淬火在空氣或保護氣氛中進行,工件表面易發生氧化、脫碳,而真空淬火通過真空環境完全避免了這一問題。在設備方面,常規淬火設備結構簡單,成本較低,但需配備脫氧、除碳等輔助裝置;真空淬火爐則需高真空系統、精密控溫系統和高效冷卻系統,設備投資和運行成本較高。從產品性能看,真空淬火工件表面光潔度高,尺寸精度好,疲勞性能優異,尤其適用于高精度、高可靠性要求的零件;常規淬火工件則可能因氧化皮、脫碳層等缺陷需后續加工,增加了制造成本。然而,真空淬火的冷卻速度受氣體或油介質限制,對于某些大截面或高淬透性材料,可能需結合分級淬火或等溫淬火工藝以避免開裂。真空淬火處理后的零件具有優異的尺寸穩定性和強度。

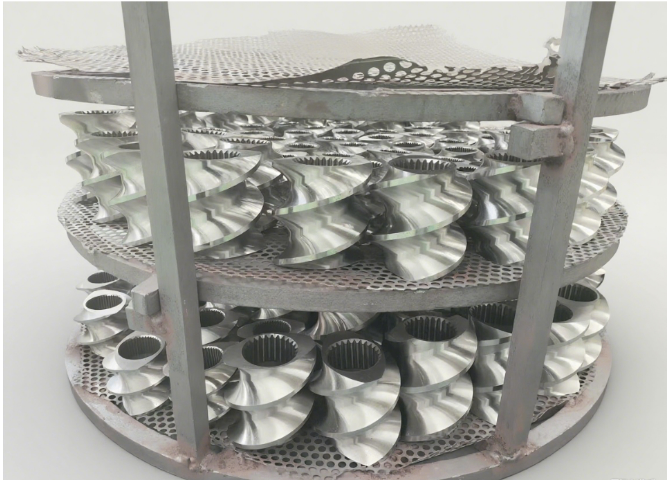

真空淬火的質量控制需建立覆蓋原材料、工藝參數、設備狀態、檢測方法的完整體系。原材料方面,需嚴格檢測化學成分、晶粒度、非金屬夾雜物等指標,例如高速鋼需控制碳化物不均勻度≤3級;工藝參數控制需依據材料特性制定標準化曲線,例如模具鋼淬火溫度需控制在1020-1050℃,保溫時間按工件有效厚度計算(1.5-2分鐘/毫米);設備狀態監測需定期校驗真空計、溫度傳感器、氣壓調節閥等關鍵部件,確保測量精度;檢測方法需采用金相分析、硬度測試、殘余應力測定等綜合手段,例如通過X射線衍射分析滲層組織,確保無脆性相(如Fe3C)生成。國際標準化組織(ISO)與美國材料與試驗協會(ASTM)已發布多項真空淬火相關標準,為行業質量控制提供了規范依據。真空淬火普遍用于精密模具、軸類、齒輪等強度高的零件制造。成都真空熱處理要求

真空淬火可提升金屬材料在高溫、高壓、腐蝕環境下的穩定性。成都真空熱處理要求

計算機模擬技術為真空淬火工藝優化提供了強大工具。通過建立材料熱物理性能數據庫(如導熱系數、比熱容隨溫度變化曲線),結合有限元分析(FEA)軟件,可模擬工件在真空爐內的加熱與冷卻過程,預測溫度場分布與組織演變。例如,在處理大型齒輪時,模擬可顯示不同冷卻介質壓力下齒根與齒頂的溫差,指導工藝參數調整以控制變形。此外,模擬技術還可優化裝爐方式:通過虛擬排列工件位置,計算氣流分布,確定較佳裝載量與間距,避免實際生產中的試錯成本。某企業應用模擬技術后,將新工藝開發周期從3個月縮短至1個月,同時將工件變形量波動范圍從±0.1mm降至±0.03mm。成都真空熱處理要求